【危険】介護事故防止対策と事例集!

介護事故発生ランキングと防犯カメラ活用法も解説

介護現場では、転倒や誤嚥、誤薬などの事故がいつ起きてもおかしくありません。

「人手が足りない」「職員ごとにやり方が違う」「夜間の見守りが不安」

このような状態では、利用者の安全も、施設の信頼も守れません。

そこで本記事では、よくある介護事故の事例と原因を整理し、現場で実行できる防止策をまとめました。

この記事でわかること

- 介護事故の種類と主な原因

- 介護事故の具体的な事例

- 基本の防止対策と現場での工夫

- カメラやAIを使った最新の見守り方法

介護事故の事例から原因や起こりやすい状況を理解し、安全対策に努めましょう。

介護事故防止対策の基本と重要性

介護事故は、施設・在宅に関わらず、介護を行っている場所ではどこでも発生する可能性があります。

そのため、どのような介護事故が発生しているのか把握し、対策するのが大切です。

ここでは、介護事故の定義や発生してしまったときのリスクについて学びましょう。

介護事故の定義と種類

介護事故とは、介護施設や在宅介護の現場で、利用者がケガや健康被害などを被ることです。

定義を明確にすることで、介護事故の予防や再発防止に取り組みやすくなります。

介護事故の主な種類は次のとおりです。

介護事故の種類

| 事故の種類 | 主な例 |

|---|---|

| 転倒・転落事故 | ベッドや車いすから落ちて骨折するなど |

| 誤嚥・誤飲事故 | 食事中に食べ物をのどに詰まらせる |

| 誤薬事故 | 薬の種類や量を間違えて投与するケース |

| 入浴中の事故 | 入浴中におぼれる |

| 送迎時の事故 | 車いすの固定不足・交通トラブルなど |

| 夜間徘徊事故 | 施設外への徘徊による行方不明や交通事故 |

表を見るとわかるように、介護事故は日常生活で誰にでも起こり得ます。

そのため、日常生活でどのような事故が発生する可能性があるのか、常に意識するのが大切です。

介護事故が起きたときのリスク

介護事故が発生したとき、影響があるのは、利用者だけではありません。

家族や職員、介護施設全体に影響があります。

介護事故が発生した際、それぞれどのようなリスクを抱えるのか把握しておきましょう。

介護事故発生時の影響

| 視点 | リスクの内容 |

|---|---|

| 利用者が受ける被害 | ケガ 後遺症 命の危険 |

| 家族が受ける被害 | 施設への不信感 利用している家族への心配 |

| 職員の負担 | 介護事故対応 利用者家族のクレーム対応 事故発生の責任追及 |

| 施設の損失 | 施設の評判低下 入居率の減少 |

利用者や家族は、身体的・精神的にダメージを負います。

施設側も業務負担が増え、評判が下がり、施設運営を継続できなくなる可能性もあるでしょう。

発生したときのリスクを考え、事故防止対策に取り組む意識を高める必要があります。

介護事故が多発する原因

介護事故が繰り返し起こっている場合、必ず原因があります。

なぜ介護事故が発生しているのか、原因を明らかにして対策するのが大切です。

介護多発が多発する原因

| 原因項目 | 内容 |

|---|---|

| 職員の知識・経験不足 | 介助方法が統一されていない |

| 人手不足・業務負担の過多 | 利用者に対して職員が足りていない |

| 施設環境の不備 | 段差、空調、照明などの施設環境不足 監視カメラ、センサーなどの不足 |

| 利用者の状態変化 | 認知症の進行 身体機能の低下 薬の副作用など |

| ヒヤリハットの共有不足 | 小さなミスが改善されず蓄積されている |

表を見ると介護事故は、「人・環境・仕組み」が発生原因の大枠になっています。

介護事故が多発している場合は、どこに原因があるのか大枠から調べましょう。

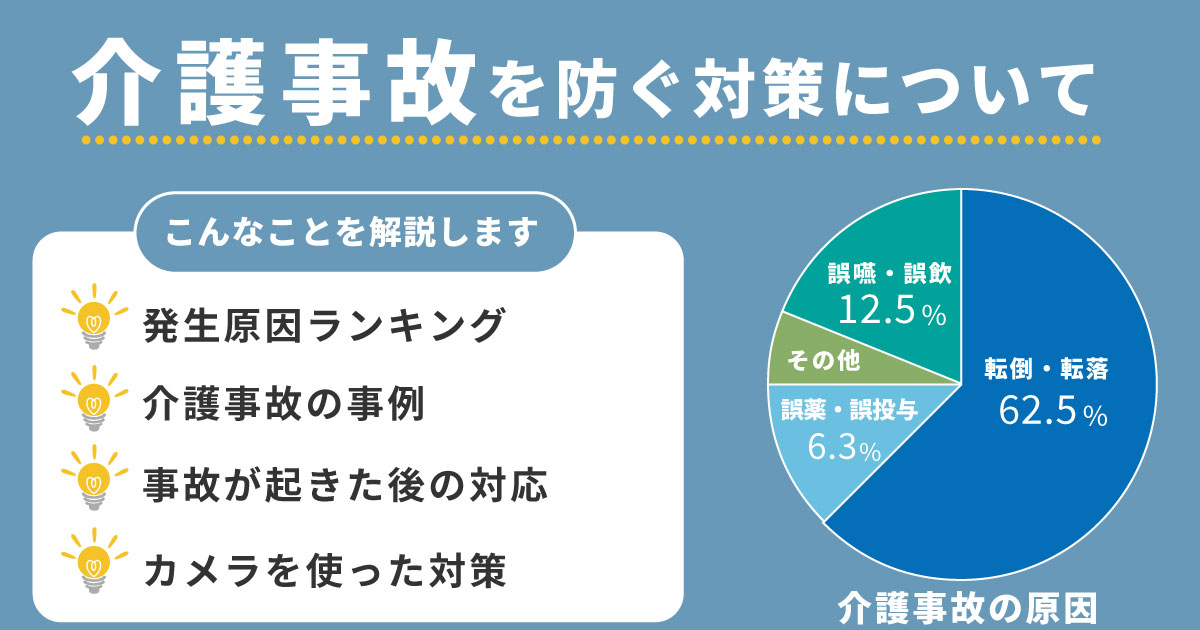

介護事故発生ランキング

介護事故には発生しやすい傾向があり、上位3つで全体の8割を占めています。

そのため、頻度の高い事故を重点に対策するのが重要です。

発生しやすい介護事故をランキング形式でならべると次のようになります。

- 第1位:転落・転落事故(約52.8%)

- 第2位:誤嚥・誤飲事故(約6.8%)

- 第3位:誤薬・薬の誤投与(約1.4%)

出典:公益財団法人 介護労働安定センター「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」

第1位 転倒・転落事故(約52.8%)

介護事故の中で最も多いのが「転倒・転落」で、全体の約6割を占めます。 高齢者の筋力低下やバランス感覚の衰えが主な要因です。

転倒・転落事故が起こる要因例

- ベッドからの立ち上がりや車椅子への移乗時

- 廊下やトイレでの移動中

- 浴室や脱衣所での転倒

- 夜間トイレに行こうとして足元が見えずにつまずく

転倒・転落事故は「生活の延長上」で起きるため完全にゼロにはできませんが、環境整備(手すり・段差解消・十分な照明)や職員の声かけなどでリスクは抑えられます。

第2位 誤嚥・誤飲事故(約6.8%)

介護事故の中で次に多いのが「誤嚥・誤飲」で、全体の約1割を占めます。

事や服薬の場面で発生しやすく、健康被害につながるケースも少なくありません。

誤嚥・誤飲事故が起こる要因例

- 食事中に飲み込みきれず、気管に入ってしまう

- 水分を一気に飲み込んでむせる

- 入れ歯がずれて噛みにくくなる

- 誤って異物(ティッシュ、ボタンなど)を口にする

誤嚥は「窒息」や「誤嚥性肺炎」の原因となり、命に関わることもあります。食事形態を工夫したり、職員が見守ることが重要です。

第3位 誤薬・薬の誤投与(約1.4%)

第3位は、全体の約6.3%を占める誤薬・薬の誤投与です。

薬の種類や量、投与方法や利用者の間違いなど、さまざまな状況で発生します。

誤薬・薬のが起こる要因例

- 似た名前やパッケージの薬

- 確認不足や連携ミス

- 情報共有の不備

誤った薬の投与は、アレルギー反応や病状の悪化など、利用者の健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。

介護士数名によるダブルチェックやシステムを使用した確認作業が必要です。

【事例集】介護で起きやすい事故と原因

ここでは、実際に現場で発生した介護事故の事例を確認しておきましょう。

例と原因を把握しておくことで、自施設で再発防止の具体策を立てやすくなります。

転倒・転落事故の事例と原因

介護事故で、もっとも多い転倒・転落事故の事例を紹介します。

職員の作業中にベッドから転落事故が起きた事例

岡山県の特別養護老人ホームに入所していた101歳の女性が、職員によるおむつの交換中にベッドから転落してしまった事例があります。

翌日「異常はない」と医師から言われただけで経過観察となりました。 しかしその後、呼吸が荒くなるなど症状が悪化し、6日後に肺炎で亡くなりました。

施設のある津山市は、この事案に対して施設側の怠慢・虐待だとして認定しました。

転落事故だけでなく、その後の対応も問題視され、結果として虐待と認定された事例です。

原因としては、職員が利用者の体調報告を怠ったこと、医者への共有が不十分だったことがあげられます。

転落事故は、二次被害につながる可能性がある介護事故です。

事故発生時のマニュアル等を整備して、即連絡、対応できるように施設内で取り組む必要があります。

誤嚥・誤飲事故の事例と原因

介護現場では、誤嚥・誤飲事故も多く、日常業務の些細なミスが大事故につながります。

施設側の安全配慮義務違反と判定された事例

認知症の男性(当時85歳)が特別養護老人ホームに入所中、部屋の洗面台付近に置かれていた食器用洗剤を誤飲して3日後に化学性肺炎で亡くなった事例があります。

遺族は施設が洗剤を手の届く所に置いていた安全配慮義務違反を訴え、福井地裁は施設側の管理不十分を認め、約2,800万円の賠償を命じました。

原因としては、利用者の健康状態や行動把握が適切ではなかったことがあげられます。

利用者の状態を把握し、施設内で共有し、チェックリストで事故につながるものが置き忘れていないか確認するなどの対策が可能です。

誤薬事故の事例と原因

介護現場では、誤薬事故が発生するケースも多いです。

医師不在で薬の処方が行われた事例

千葉県の介護施設では、本来は医師が行うべき薬の処方を看護師の判断で行っていた疑いがあることが明らかになりました。

医師が不在だったにもかかわらず届け出をせず、介護報酬を受け取っていたとされています。

施設は医師を適切に配置し、薬の処方や管理を医師の指示の下で実施する必要があります。

人員の適切な配置を行うのも、介護事故の防止には必要不可欠です。

その他の事故事例(入浴/送迎/夜間徘徊など)

介護事故は上位3つで80%を占めますが、それ以外にも事故事例はあります。

愛知県の特別養護老人ホームでは、要介護5の85歳女性が浴槽に入っている際、女性職員が30秒ほど目を離した隙に沈んでいるのが発見され、その後亡くなってしまった事例があります。

常に見守りができる人員配置や環境になっていなかったのが原因です。

事故が発生する可能性の高い入浴時や移動時には、人員を増やしたり、福祉用具を充実させたりなど対策をする必要があります。

介護事故防止のための基本対策

介護事故を防止するためには、介護施設内で環境や仕組みを整える必要があります。

この章では、介護事故防止に役立つ基本的な対策を紹介します。

職員教育・研修

介護事故を減らすには、職員全員が同じ知識と介助のやり方を身につける必要があります。

介護職員によって経験や判断に差があると、事故のリスクが高くなるためです。

そのため、研修や勉強会を行い、職員の基礎知識を高めるのがよいでしょう。

研修を行う目的

| 研修で学べること | 防止できる介護事故 |

|---|---|

| 基本的な介助の方法を学ぶ | 無理な介助を防ぎ、転倒やケガを減らす |

| 事故につながりやすい場面を知る | 危険を事前に予測して対応できる |

| ケース事例を使って対応を確認する | 実際の場面でも迷わず行動できる |

介護事故防止対策マニュアルの作成と運用

介護事故を防止するためには、マニュアルを作成し、共通ルールに基づいた介助をするのも効果的です。

介護現場でその都度職員が判断して、介助を進めると、判断にばらつきが出るため、事故発生時の対応が遅れてしまいます。

マニュアルがあれば、万一事故が発生した場合にも慌てることなく対応できるでしょう。

介助手順もマニュアルがあれば、定期的に見返して事故防止につなげられます。

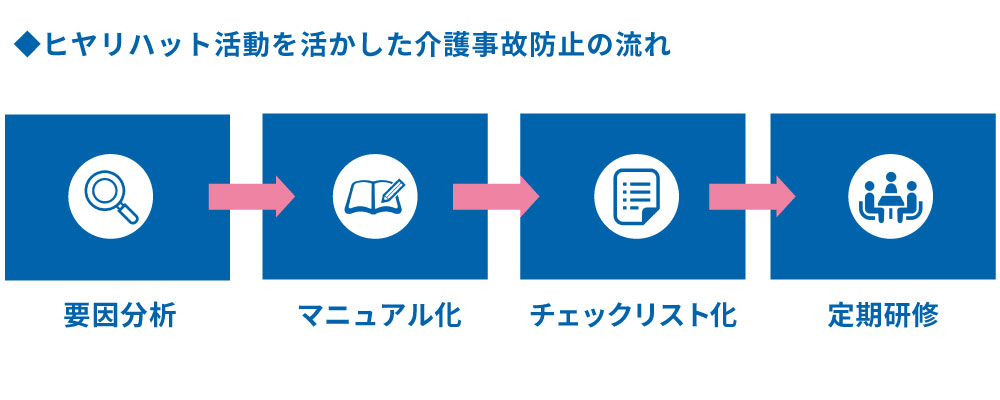

ヒヤリハットの活用と再発防止の仕組み

介護ではヒヤリハット(事故になりかけたミス)の活用が大切です。

放置せずに職員で共有して、再発防止につなげましょう。

ヒヤリハットを活用する流れを整理すると次のようになります。

介護施設におけるヒヤリハット活用の実施手順

| ステップ | 内容 | 事故防止への効果 |

|---|---|---|

| 記録する | ちょっとした失敗やヒヤリとした場面をメモする | 見逃されがちなリスクを残せる |

| 共有する | 職員全員で情報を回覧・話し合う | 似た状況での事故を未然に防ぐ |

| 分析する | なぜ起きたのか原因を確認する | 再発を防ぐ改善点を見つけられる |

| 改善する | 対策をマニュアルや研修に反映 | 現場の安全レベルを底上げできる |

施設全体で、ヒヤリハットは共有して、改善するのが当たり前だという風土にすれば、介護事故を防止しやすくなります。

施設環境の整備と福祉用具の活用

介護事故は環境の不備によって起きるケースもあります。

そのため、施設設備や福祉用具は定期的に見直しましょう。

設備を見直し安全な環境をつくることで、施設内の事故を未然に防ぐ効果があります。

定期的に見直したい介護設備と用具

| 見直したい設備・用具 | 詳細 |

|---|---|

| 手すりの設置 | 廊下・トイレ・浴室に設置し、転倒・転落を防ぐ |

| 段差解消・床材変更 | スロープ化、滑りにくい床材にして転倒を防ぐ |

| 照明の工夫 | 夜間や廊下にセンサーライトを設置し、暗闇での事故を防ぐ |

| 福祉用具の導入 | 歩行器・介護ベッド・リフトなどを使って転倒・転落を防ぐ |

施設環境を整えることも、介護事故防止対策の一環です。

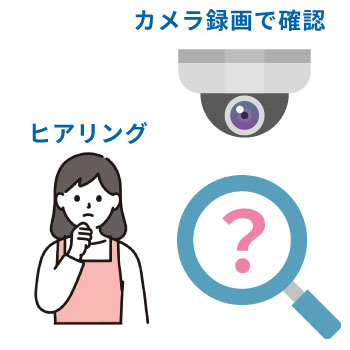

防犯カメラを活用した介護事故防止対策

介護事故を防ぐためには、人の目だけでなくカメラによる見守りも有効です。

人手が足りない時間帯や、職員がすぐに対応できない場面で助けになります。

ここでは、介護事故防止対策に使える防犯カメラの機能について見ていきましょう。

ここで解説すること

- 遠隔監視で人手の少ない時間帯を対策

- AI顔認証システムで徘徊を防ぐ

- 転倒検知システムで事故に即対応する

- 見守りカメラで自宅の介護事故を防止する

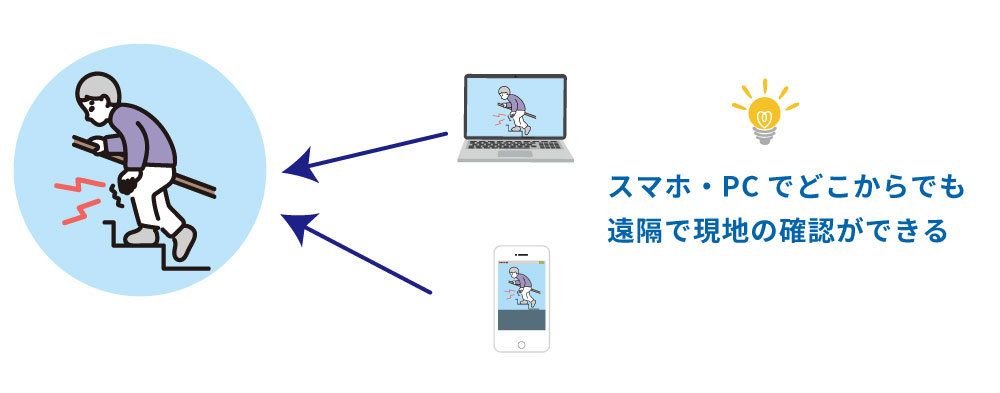

遠隔監視で人手の少ない時間帯を対策

防犯カメラの遠隔監視機能は、夜間や早朝などの人手が少ない時間帯でも介護事故を防止する一助になります。

介護事故防止での遠隔監視メリット

- 離れた場所からもリアルタイムで映像を確認できる

- 同時に複数の場所を見守れる

人手の少ない時間帯でも、見守りを強化できます。

介護事故が発生した場合でも、すぐに対応できるので、職員や利用者も安心です。

AI顔認証システムで徘徊を防ぐ

AI顔認証システムは、徘徊や無断外出のリスクを早期に察知し、防止できます。

認知症の利用者が夜間に施設から離れるケースは重大な事故につながりやすいです。

トリニティーのAI顔認証システム「フェイスアラート」 の徘徊防止では、利用者の離設をAI防犯カメラが検知し、職員へスマホ通知などができます。

通知を確認後すぐに対処すれば、利用者の離設による事故やトラブルを防ぐことができます。

人手不足に悩む介護施設が多い中、離設事故を防ぐにはAIカメラの検知機能がとてもおすすめです。

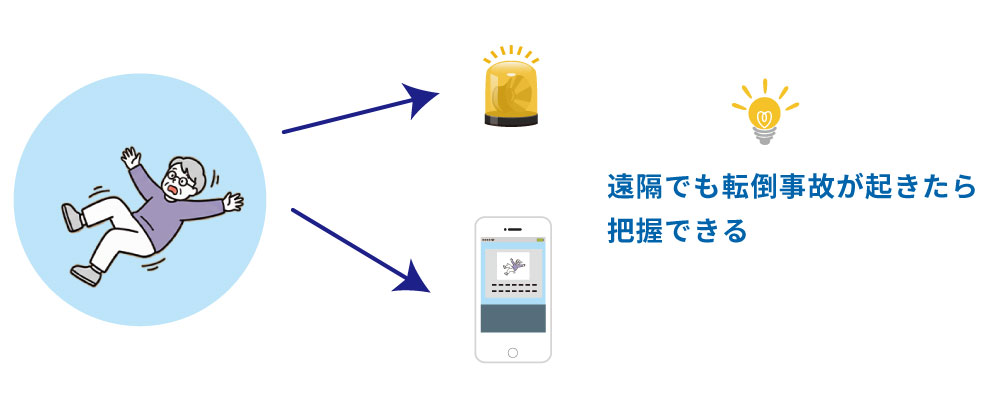

転倒検知システムで事故に即対応する

転倒検知システムは、AIが人の転倒を自動で感知し、関係者へ即時通知する仕組みです。

介護事故で最も多いのは転倒・転落です。

歩行補助具などを使った転倒の予防は大切ですが、完全に防ぐことは難しいため「事故・トラブルが起きた後の素早い対応」が重要です。

発見が遅れると骨折の悪化や低体温症など、二次被害のリスクが高まります。

転倒検知システムを導入することで次のようなメリットがあります。

転倒検知システムの導入メリット

- 早期発見:AIが転倒を検知して即通知

- 迅速対応:職員や家族がすぐに駆けつけられる

- 被害軽減:放置による二次被害を防ぐ

転倒をゼロにすることは難しくても、転倒検知によって「早く気づき、早く対応する」ことができ、利用者の安全を守れます。 ※転倒検知システムは、防犯カメラシステムとは別で稼働させることになります。詳しくはお問い合わせください。

見守りカメラで自宅の介護事故を防止する

自宅での介護事故は、転倒・誤嚥・徘徊など施設と同じように起こりえますが、家族が常に利用者の側で見守るのは難しいものがあります。

家族が不在の時に事故が起こると、発見が遅れ大事となってしまうケースもあります。

自宅介護で役立つのが、手軽に設置できる見守りカメラです。

自宅介護における見守りカメラの設置メリット

- リアルタイム確認:いつでもスマホで様子を見られる

- 会話機能:声で家族の状態を確認できる

見守りカメラは自宅介護でも事故を早期に発見でき、家族の負担を減らせる効果があります。

弊社では、インターネット環境がなくても遠隔で室内を確認できる見守りカメラのレンタル事業も行っております。

介護事故の防止対策に見守りカメラを導入したいとお考えの方は、ぜひ弊社トリニティーにご相談ください。

介護事故が発生したら?対応マニュアル

どんなに対策をしても、介護事故を完全にゼロにするのは難しいです。

だからこそ「事故が起きたときの対応」を決めておくことが大切です。

現場が混乱し、利用者や家族への対応が遅れないように、以下を解説します。

ここで解説すること

- 事故直後の初期対応と家族への連絡

- 事故報告書の書き方と注意点

- 再発防止のための分析と対策

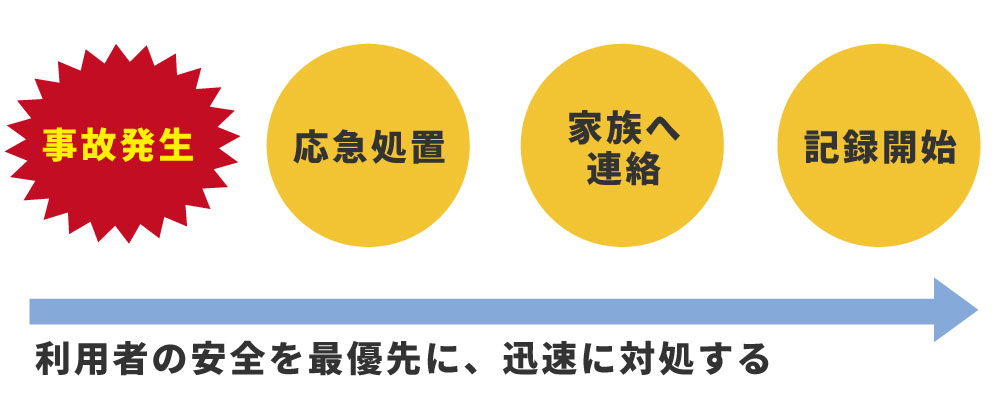

事故直後の初期対応と家族への連絡

介護事故が起きたとき、最優先すべきは「利用者の安全確保」です。

慌てずに基本の流れを守ることで、被害を最小限にできます。

まずは、初期対応の流れについて解説します。

介護事故が起きた時の初期対応

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1.安全確認 | 転倒なら動かさず意識・呼吸を確認 | 二次被害を防ぐ |

| 2. 応急処置 | 必要に応じて止血・救急要請 | 医療連携を最優先 |

| 3. 家族への連絡 | 事故の状況と対応を説明 | 正確・誠実に伝える |

| 4. 記録開始 | 発生時刻・状況をメモ | 後の報告に備える |

施設内の職員ごとで手順が違うと、トラブルの元になります。

施設内で対応手順を共有しておくことで、混乱を避け、信頼を失わずに済みます。

事故報告書の書き方と注意点

事故が起きたら、必ず「事故報告書」を残す必要があります。

なぜなら、記録があれば原因分析や再発防止に役立ち、行政監査や家族対応でも信頼を得られるからです。

報告書に書くべき内容と注意点を整理すると次の通りです。

事故報告書の書き方

| 記載内容 | ポイント |

|---|---|

| 発生日時・場所 | できるだけ正確に記録する |

| 事故の状況 | 客観的に「見たこと」を書く |

| 利用者の状態 | 怪我や体調の変化を詳細に記録 |

| 職員の対応 | 初期対応や応急処置を明記 |

| 今後の対策 | 再発防止の工夫を具体的に記す |

注意点は、事故発生時の事実を正確に残すことです。

誰が読んでも状況がわかるように記録しましょう。

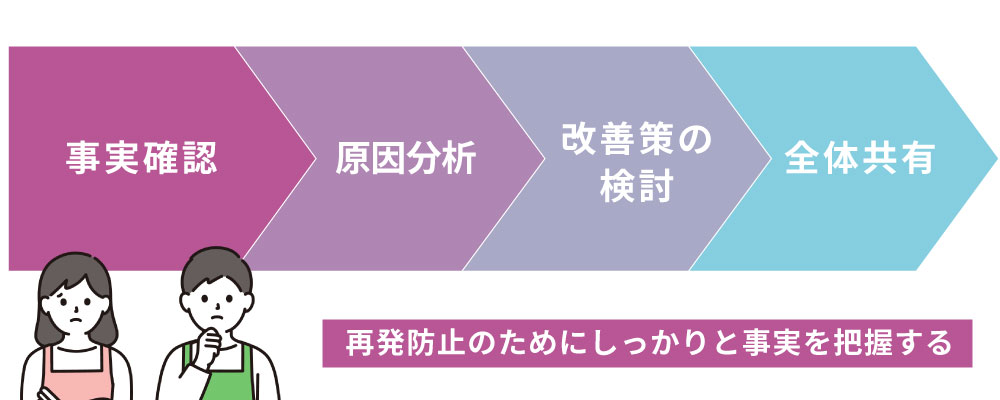

再発防止のための要因分析と対策

事故が起きたら、その後は原因の分析を行い、再発防止の仕組みをつくりましょう。

原因を特定せずに放置すると、同じ事故が繰り返されてしまいます。

次のステップで発生した事故の分析と対策を行ってみてください。

介護事故の要因分析と対策づくりの流れ

- 事実確認:当時の状況を記録や聞き取りで確認

- 要因分析:人・環境・仕組みのどこに問題があったか整理

- 改善策の検討:マニュアル改定、研修、環境改善など

- 全体共有:職員全員で共有し実践

介護事故が発生したあとは、原因を分析して、対策することで再発を防げます。

事故に対応したあと、対策するまでをマニュアルにまとめて共有するのがおすすめです。

介護事故防止マニュアル・研修の作り方

介護事故を減らすには、マニュアルと研修で仕組みを作ることが大切です。

現場では、誰もが同じレベルの介助を行えるようにしましょう。

取り組みの流れは次の通りです。

介護事故防止に必要なサイクル

- 要因分析

- マニュアル化

- チェックリスト化

- 定期研修

介護事故の原因分析

マニュアルを作る前に、まずはなぜ介護事故が起きたのか、要因分析が必要です。

要因を見極めないままでは、同じ介護事故が繰り返されてしまいます。

要因を分析するときのコツは、どんな問題があったのか絞ってみることです。

| 大まかな要因 | 具体例 |

|---|---|

| 事故の直接的な原因 | ・転倒 ・滑落 ・誤嚥 |

| 原因の背景にある問題 | ・職員の不注意 ・人手不足 ・知識不足 ・設備の不備 |

| 環境要因 | ・施設内の設備や環境 ・業務体制 |

| 人的要因 | ・職員の健康状態 ・コミュニケーション不足 |

この分析を行うためにも、事故報告やヒヤリハットを日常から記録しておく体制を整える必要があります。

マニュアルに盛り込むべき基本項目

介護事故防止マニュアルは、誰が読んでも同じ対応ができることを目的に作りましょう。

内容が曖昧だと現場で迷いが生じ、事故につながる恐れがあります。

そのため、基本項目を明確に入れておくことが大切です。

介護事故対策のマニュアル基本項目

| マニュアル項目 | 盛り込みたい内容 |

|---|---|

| 基本介助手順・基本姿勢 | ・移乗・食事介助・入浴などの手順を統一 ・常に危険を予知して行動する心構え |

| 事故種別ごとの予防策 | 転倒・転落、誤嚥など事故の種類ごとに具体的な予防策を記載 |

| 介護事故発生時の対応 | ・事故直後の応急処置手順 ・報告・連絡フロー ・事故報告書の作成手順 |

| 事故報告書・ヒヤリハット | 記録方法と報告の流れを定める |

まずは、介護現場に必要な項目をマニュアル化し、誰でも同じ対応ができるように心がけましょう。

チェックリスト

日々の業務に抜け漏れがないように、チェックリストの作成も重要です。

事故につながりやすい項目を組み込み、チェックをしながら業務を行いましょう。

介護事故防止に役立つチェックリスト項目

- 巡回・見守り時のチェック項目

- 床の濡れ、利用者の体調変化などに問題がないか

- 食事介助時のチェック項

- 食事の形態、利用者の嚥下状態など

- 申し送り時のチェック項目

- 利用者の状態変化、特記事項、共有事項など

チェックリストは、業務に追われる中では手間に感じるかもしれません。

しかし、徹底して行うことで、事故防止につながります。

定期研修・勉強会の運営ポイント

作成したマニュアルやチェックリストは、定期的に見直す必要があります。

そのために必要なのが、定期研修や勉強会です。

定期研修や勉強会では、介護現場に必要な基礎知識はもちろん身に着ける必要があります。

ただ、それだけで終わってしまってはもったいないです。

現場で起こったヒヤリハットの共有や、マニュアルやチェックリストの使用感についてディスカッションする場を設けるのもよいでしょう。

定期研修や勉強会で使いながらロールプレイングを行うのもおすすめです。

マニュアルは現場で使ってみて、必要な項目は残し、不要な項目を削除していって最適化することが大切です。

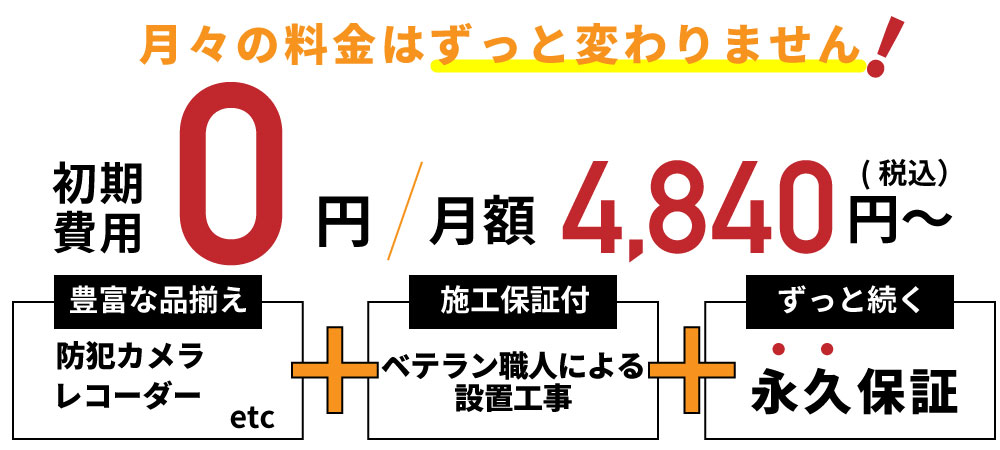

レンタルプランならコストを抑えて防犯カメラを設置できる

介護事故防止対策には、防犯カメラが必須になります。

事故を未然に防ぐのはもちろん、記録を残せば振り返り、対策する際にも役立つためです。

ただ、防犯カメラは「導入する際のコストが気になっている」方も多いのではないでしょうか?

広い介護施設では、複数台のカメラが必要になるため、設置負担は不安になりますよね。

そこでおすすめしたいのが、弊社トリニティーの「防犯カメラレンタルプラン」です。

防犯カメラをレンタルで導入するメリット

- 初期費用がかからない

- 月額定額でコスト管理しやすい

- 消耗品交換やメンテナンスなどアフターフォローも充実

コストが気になる現場にもおすすめのプランです。

介護施設への設置実績も豊富にあり、規模問わず幅広い場所で防犯カメラの設置ができます。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

現地調査もお見積りも無料!お気軽にご相談ください

介護事故でよくある質問

最後に介護事故でよくある質問を紹介します。

介護事故を防ぐ3つのポイントは?

- 職員教育と研修で知識をそろえる

- マニュアルやチェックリストで行動を標準化する

- 環境整備や福祉用具でリスクを減らす

この3つを繰り返し実践することが効果的です。

介護事故防止勉強会でどんなことを勉強するのでしょうか?

主に事故が起きやすい場面や原因、過去の事例を学びます。

また、介助方法の確認やヒヤリハットの共有も行います。

現場に即した内容を取り上げることで、学んだことをすぐに実践に活かせるのが特徴です。

介護事故防止の基本活動は?

日常の点検と声かけが基本です。

環境を整える、利用者の体調を観察する、職員同士で情報を共有する。

日々積み重ねることで、大きな事故を防げます。

介護事故対策におすすめの機器はある?

防犯カメラがおすすめです。

転倒や徘徊を早く発見でき、人手が足りない時間帯の安心につながります。

さらに、記録映像を振り返ることで職員教育や再発防止にも役立ちます。

まとめ 介護事故の防止対策にはカメラの導入から始めよう

介護事故には、転倒・誤嚥・誤薬などがあり、日常の中で誰にでも起こり得ます。

施設や在宅で安全を守るには、予防策とともに「早期発見できる仕組み」を持つことが欠かせません。

その中でも効果的なのが防犯カメラやAI見守りシステムの導入です。

介護事故防止に防犯カメラを導入するメリット

- 転倒や徘徊をいち早く検知できる

- 記録映像を振り返り、要因分析や職員教育に活用できる

- 人手不足の時間帯でも、遠隔から安心して見守れる

人の目だけに頼る体制では限界があります。

カメラを使った見守りを取り入れることで、利用者の安全、職員の安心、そして施設全体の信頼を守れるでしょう。

介護事故防止の第一歩として、カメラ導入を検討してみませんか?