保育園でのヒヤリハットを防ぐには?実際の事例とすぐできる対策

保育園の現場では、毎日のように小さなヒヤリが起きています。

「大事に至らなかったから」と流してしまうと、同じ状況が繰り返され、やがて重大事故につながる恐れがあります。

報告・共有がなされず、対策が場当たり的になってしまうのは、多くの保育園で抱える課題です。

本記事では、保育園のヒヤリハットを見える化し、仕組みで再発を防ぐための実践ポイントをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- ヒヤリハットの定義と、事故報告書との違い

- 年齢別・場面別の典型事例と着眼点

- 報告書の書き方とテンプレート

- 防犯カメラ・入退室管理・防犯フィルムによる最新対策と選び方

園児の安全を守り、保護者の信頼を高めたい方、そして今日から実践できる対策を探している方は、ぜひ読み進めてください。

ヒヤリハットとは?保育園での定義と重要性

ヒヤリハットは、園児の安全管理において欠かせない考え方です。

この章では、保育園でのヒヤリハットの定義や事例を紹介します。園児の安全を守るために、ヒヤリハットの理解を深めましょう。

保育園でのヒヤリハットの定義

保育園におけるヒヤリハットの定義は次のとおりです。

「事故には至らなかったが、起きていたら大きな事故になる可能性があった出来事」

なぜヒヤリハットが重要視されるのかというと、保育現場は日常的に小さなリスクが多く潜んでいるためです。

小さなリスクを見過ごすと、同じ状況が繰り返されてしまいます。

結果として、重大な事故につながるため、ヒヤリハットが重要視されているのです。

例えば保育園でのヒヤリハットには次のようなケースがあります。

- 園児が段差でつまずいたが、転倒せずに済んだ

- 食事中に咳き込んだが、すぐに回復した

- 園庭で遊んでいて柵に頭をぶつけそうになった

ヒヤリハットは「未然に防がれた事故のサイン」として捉えるべきものです。

小さな気づきを報告・共有することで、園児を守る体制を整えましょう。

事故報告書との違い

ヒヤリハット報告と事故報告書の違いは、「実際に事故が起きたかどうか」です。

「園児が園庭の遊具から落ちかけた」場面を想定し、違いを比較してみましょう。

| 項目 | ヒヤリハット報告 | 事故報告書 |

|---|---|---|

| 定義 | 事故には至らなかったが危険があった出来事 | 実際に事故・ケガが発生した出来事 |

| 報告の目的 | 事故の芽を見つけて再発防止につなげる | 発生した事故の記録・原因究明・再発防止 |

| 記録例 | 遊具から落ちそうになったが、職員が支えて無事だった | 遊具から落ちて擦り傷を負った |

| 提出の必要性 | 園内共有を中心に行う | 行政や保護者への提出が必要な場合が多い |

つまり、事故報告書は「起きた事故の記録」、ヒヤリハットは「未然に防がれた事故の芽の記録」と整理できます。

両方を活用し、安全対策を効果的に進めましょう。

報告・共有が必要な理由

ヒヤリハットは「報告・共有」することが重要です。

個人の経験に留めるのではなく、園全体で共有すると再発防止につながります。

同じ場面で同じヒヤリハットが繰り返されると、重大な事故になる可能性が高いです。

職員全員が危険を共有していれば、同じ状況を未然に防げます。情報共有を行うことで、次のようなメリットがあります。

- 新人保育士もベテランと同じ危険感覚を持てる

- 同じケースを繰り返さないよう園内でルールを見直せる

- 安全のための取り組みがわかるので、保護者も安心できる

ヒヤリハットの報告と共有はセットで行ってこそ、効果を発揮できます。園全体で情報を集め、改善につなげましょう。

保育園で発生するヒヤリハット事例

保育園で発生するヒヤリハットの事例は、環境によって異なります。

この章では、保育園で起こりやすいヒヤリハットを以下の項目別に把握しておきましょう。

ここで解説すること

- 年齢別に見る事例

- 場面別に見る事例

- 調査報告書から抜粋した分類データ

年齢別に見る事例

ヒヤリハットは、園児の年齢によって起きやすい状況が異なります。

年齢別に特徴を理解しておくことが、予防策を考えるうえで重要です。

以下は年齢別に多く見られるヒヤリハットの一例です。

| 年齢 | よくあるヒヤリハット事例 | 特徴的なリスク |

|---|---|---|

| 0歳児 | ベビーベッドからの転落しかけ、授乳中の誤飲 | まだ自力で動けないが「想定外の動き」が多い |

| 1歳児 | 歩行中の転倒、口に物を入れてしまう | 好奇心旺盛で探索行動が活発 |

| 2歳児 | 階段を一人で上がろうとする、押し合い | 自立心が強まり危険への理解が未熟 |

| 3歳児 | 遊具でのバランス崩し、友達との接触 | 活動量が増え集団でのトラブルも増加 |

| 4歳児 | 園庭での追いかけっこ中の転倒 | 運動能力が伸びる一方で制御が不十分 |

| 5歳児 | 遠足・散歩中に列から離れかける | 行動範囲が広がり集団行動でのリスク |

このように年齢ごとの特徴を把握することで、保育士はリスクに応じた見守りや環境調整ができます。

場面別に見る事例

ヒヤリハットは、園児が活動するあらゆる場面で発生します。

「室内・園庭・食事・散歩」など日常的なシーンごとに特徴的なリスクがあります。

以下は場面別によく見られるヒヤリハット事例を整理したものです。

| 場面 | よくあるヒヤリハット事例 | 特有のリスク |

|---|---|---|

| 室内あそび | 椅子からの転落、ブロックの誤飲 | 家具や小物を使った事故 |

| 園庭あそび | 遊具からの転落、走行中の衝突 | 活動量が大きく制御が難しい |

| 食事・おやつ | 食べ物の誤飲、アレルギー反応の見落とし | 健康・生命に直結する危険 |

| 散歩・園外活動 | 道路への飛び出し、列からの逸脱 | 外部環境に依存したリスク |

| トイレ・着替え | 床での転倒、衣服への引っかかり | 狭い空間での事故や衛生管理の問題 |

| 昼寝 | 寝返りによる窒息の危険、体調異変の見落とし | 職員の目が届きにくい時間帯 |

これらは、「日常活動の中に多くの事故の芽が潜んでいる」と報告されている典型例です。

調査報告書から抜粋した分類データ

内閣府「子ども・子育て支援調査研究事業」や消費者庁の事故防止プロジェクトの調査では、保育士が経験したヒヤリハットの事例が数多く収集されています。

その中で多いとされるのは以下のような分類です。

| 分類 | 具体的な事例 |

|---|---|

| 転倒・転落 | 椅子や遊具から落ちかけた、走って転んだ |

| 誤飲・誤食 | 紙や玩具を口に入れる、食事中に咳き込む |

| 衝突・接触 | 友達同士でぶつかる、遊具に頭をぶつけそうになった |

| 園外活動での危険 | 散歩中に車道に出そうになる、列から外れる |

| その他 | トイレでの転倒、衣服や持ち物に引っかかる など |

参考:内閣府「教育・保育施設等におけるヒヤリ・ハット事例集」

これらの分類は「日常的な保育の場面」で繰り返し発生しており、特別な行事や特殊な環境に限られたものではありません。

分類データを参考にして「どの場面で注意が必要か」を園内で共有すると安全対策がしやすくなります。

実際に保育園で起こった具体的事例

ここでは、実際の保育現場で報告されたヒヤリハット事例を紹介します。

具体的なシーンを知ることで、自園で同じ状況が起きたときの対策をイメージしやすくなります。

ここで解説すること

- プール移動中に置き去り

- 戸外遊び中に倉庫に閉じ込め

- トイレで転倒

プール移動中に置き去り

園外や施設内での移動時には、園児の数が合わずに「置き去り」になるヒヤリハットが発生することがあります。

集団での移動は一人ひとりの状況を見落としやすく、特に水泳や園庭活動など場所を移動する際に発生しやすい傾向があります。

人数確認が不十分だと、子どもの安全が脅かされる危険性があります。

実際に報告された事例として、プール遊びのために園児を移動させる際、点呼が不十分で一人が保育室に残されたままになったケースがありました。

幸い事故には至りませんでしたが、以下の点が課題としてあげられました。

- 点呼の方法が統一されていなかった

- 複数職員でのダブルチェック体制がなかった

- 園児の行動範囲を十分に制限していなかった

この事例からわかるのは、「移動時の人数確認は徹底する必要がある」ことです。

点呼を複数回行い、複数の職員で確認するルールを徹底することで、置き去りリスクを大幅に減らせます。

戸外遊び中に倉庫に閉じ込め

戸外遊びでは、園児が倉庫や遊具の中に入り込み、閉じ込められるヒヤリハットにつながります。

保育士の視界から外れる場所があると、園児の行動に気づくのが遅れます。

とくに倉庫や物置は安全対策が不十分なまま開放されていることも多く、閉じ込めのリスクが高いです。

実際の事例として、園庭で遊んでいた園児が倉庫に入り、扉が閉まって外に出られなくなりました。

幸いすぐに発見されましたが、以下のような危険性が指摘されました。

- 夏場であれば熱中症のリスクがある

- 密閉空間では窒息や恐怖心を招く可能性がある

- 発見が遅れると重大事故につながる

この事例から学べるのは「園庭や物置など死角になる場所は常に安全確認を徹底すること」です。

倉庫には施錠を行い、園児が入れない環境を整えることで、閉じ込め事故を防げます。

トイレで転倒

トイレは狭い空間で水気も多く、園児が転倒するヒヤリハットが発生しやすい場所です。

園児はまだバランス感覚や動作のコントロールが未熟であり、便器への昇降や衣服の上げ下げなどで体勢を崩しやすくなります。

さらに床の水滴や滑りやすいスリッパも事故につながる要因です。

実際の事例では、園児がトイレ使用後にズボンを上げようとして転び、床に頭をぶつけそうになったケースがありました。

幸いケガはありませんでしたが、次のような危険性が指摘されました。

- 水滴で床が滑りやすくなっていた

- 手をつける場所(手すりなど)がなかった

- 職員の目が一時的に届きにくい状況だった

この事例からわかるのは、「トイレは小さな空間でも安全対策が必要」ということです。

床の水分をこまめに拭き取り、手すりを設置する、また必要に応じて職員が声掛けをすることで、転倒事故を未然に防げます。

ヒヤリハット報告書の書き方とテンプレート

ヒヤリハットは、園内での記録・共有が重要です。

共有する際は、「報告書」のテンプレートを作成し、職員間で共有するとよいでしょう。

ここでは、記載すべき項目や書き方のポイントを紹介します。

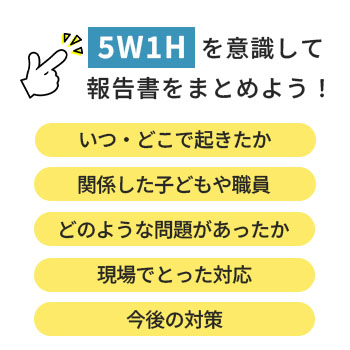

記載すべき項目

ヒヤリハット報告書は、誰が見ても状況を理解できるようにする必要があります。「基本情報」と「原因・対応策」を整理しておくとよいでしょう。

一般的に以下のような項目を含めると、ヒヤリハットの再発防止に役立つ報告書を作成できます。

- 発生日時・場所(いつ、どこで起きたか)

- 関係者情報(園児名・担当保育士など)

- 発生状況の記録(5W1Hで簡潔に)

- 事故につながる要因(環境・行動・体制など)

- とった対応(現場での処置や保護者への連絡など)

- 今後の防止策(改善策・園内での共有方法)

- 確認欄(主任・園長が目を通したかチェック)

「ヒヤリハットを共有したいけど、どんな情報を残せばよいかわからない」

このような悩みがある場合は、上記の項目を参考にしてみてください。

行政資料に準拠した書き方のポイント

ヒヤリハット報告書は、園独自で作成するのもよいでしょう。

ただ、もしどのようなフォーマットで作成すればよいかわからない場合は、内閣府のヒヤリハット事例集を参考にすると綺麗に情報をまとめられます。

| ヒヤリハットの場面 | 送迎バス |

|---|---|

| 内容 | 降ろし忘れ |

| 日時・曜日・時間・天候 | 2025年7月 木曜日 |

| 年齢 | 4歳3ヵ月 |

| 性別 | 男 |

| 具体的な内容 |

|

| 事件が発生してしまった要因 |

|

| こうすればよかった こうした方がいいと思うこと |

|

参考:内閣府「教育・保育施設等におけるヒヤリ・ハット事例集」

このように、行政資料を参考にすると、ヒヤリハット事例をまとめやすく、保育園内に共有ができます。

ヒヤリハットの再発を防ぐためのポイント

ヒヤリハットは、保育園全体で再発防止につなげることが重要です。

ここでは、再発を防ぐために以下3つのポイントを紹介します。

ここで解説すること

- 職員同士の情報共有を習慣化する

- ヒヤリハット研修の取り入れ方

- 過去の事例の蓄積と活用方法

職員同士の情報共有を習慣化する

ヒヤリハットの再発を防止するには、職員同士が日常的に情報を共有する習慣をつける必要があります。

一人の保育士が体験したヒヤリハットを共有できれば、同じ危険に直面する可能性を減らせるためです。

- 毎日のミーティングで簡単にヒヤリハットを報告する

- ホワイトボードや共有ノートを設置し、全員が閲覧できる形にする

- デジタルツール(共有できるアプリなど)を活用して即時に共有する

このように、ヒヤリハットに直面した際、すぐに他の職員に共有できる環境を作っておきましょう。

ヒヤリハット研修の取り入れ方

保育園内で、研修を取り入れるのも、ヒヤリハットを防ぐよい方法です。

定期的に研修を行えば、職員全体で危険な場面を共有できます。

- 実際のヒヤリハット事例を題材にしたグループディスカッション

- 遊具や教室での「リスク発見ワーク」

- 過去の事故事例をもとにしたケーススタディ

- 外部講師や安全管理専門家を招いたセミナー

園内で発生したヒヤリハットを共有するだけでなく、他の園で発生した事例も確認できる機会を設けるとより園全体の安全意識を高められます。

ヒヤリハットを自分ごととして考えられるように、定期的に研修を実施してみてください。

過去の事例の蓄積と活用方法

ヒヤリハットは蓄積した事例を分析して活用すると、再発防止につながります。

複数の事例を集めて分析すれば、どの場面でどの年齢にヒヤリハットが集中しているのか、傾向を把握できるためです。

- 報告書をファイルやデータで整理し、職員がいつでも閲覧できるようにする

- 定期的に振り返り会議を開き、過去の事例から学びを共有する

- 年度末にまとめを作成し、翌年度の安全計画に反映する

- 類似ケースを分類して傾向分析を行う

このように、過去の事例を誰もが、いつでも確認できるように整理しておきましょう。

定期的に保育園全体で、ヒヤリハットの傾向を分析することで、発生を抑えられます。

セキュリティ機器を使ったヒヤリハット対策

保育園で発生するヒヤリハットは、人の目や注意力だけに頼らず、セキュリティ機器を活用するのもおすすめです。

ここでは、保育園のヒヤリハットを対策する際に役立つセキュリティ機器を3つ紹介します。

ここで解説すること

- 防犯カメラ

- 入退室管理システム

- 防犯フィルム

【先生の目+カメラの目】防犯カメラ

防犯カメラは先生の目が行き届かない瞬間を補い、ヒヤリハットの早期発見と再発防止に役立ちます。

保育園では職員の人数に限りがあり、常にすべての園児を見守るのは困難です。

カメラ映像を活用すれば、見逃しや記憶の曖昧さを防ぎ、事後の振り返りや研修にも活用できます。

防犯カメラは、映像を記録できるだけでなく、さまざまな機能があるので、用途に応じて機器を選定するのがおすすめです。

| 防犯カメラの機能 | 対策できるヒヤリハット |

|---|---|

| 映像記録 | ヒヤリハットをあとから録画映像で確認し、職員全員で原因を追究できる |

| 遠隔監視機能 詳細はこちら |

タブレットやPCなどで園内・園外のリアルタイムの様子を確認できる |

| AI人検知機能 詳細はこちら |

|

保育園への防犯カメラ設置は、ヒヤリハットを未然に防げるのはもちろん、映像を職員に共有し、園内の安全意識を強化するのに役立ちます。

【園内の出入りがすぐにわかる】入退室管理システム

入退室管理システムは、園内や各部屋への出入りを制限できるシステムです。

保育園では、子どもが園内から脱走してしまう、不審者が園内に侵入するといったヒヤリハットも少なくありません。

そこで、テンキー(暗証番号)やICカードなどで施錠・解錠ができる電気錠や電磁錠を活用した入退室管理システムを導入すれば、出入口で発生するヒヤリハットを防止できます。

- 保護者が迎えに来たタイミングで、別の子どもが園外に出てしまった

- 不審者が園内に侵入してきたが、近くに来るまで気がつかなかった

- 子どもが入ると危険な場所のドアが開いていた

このような出入口付近のヒヤリハットは、入退室管理システムで施錠管理を強化することによって防げます。

【窓からの侵入を防ぐ】防犯フィルム

防犯フィルムは窓ガラスを強化し、不審者の侵入やガラス破損によるケガなどを防げる対策です。

窓は侵入経路として狙われやすいですが、防犯フィルムを貼ると、ガラスが割れにくくなり、園内の安全性が高くなります。

また、台風や地震などの災害時にガラスが飛び散るのを防ぐ効果もあるため、教室や園庭のヒヤリハット対策に最適です。

発生しやすい窓付近のヒヤリハット対策を検討するのであれば、防犯フィルムを検討してみてください。

弊社トリニティーでは、防犯カメラだけでなく、防犯フィルムや入退室管理システムなどセキュリティ機器を総合的に取り扱っております。保育園のヒヤリハット対策を考えている方はぜひお気軽にお問い合わせください。

現地調査・お見積り無料!

保育園のヒヤリハットでよくある質問

最後に保育園でよくあるヒヤリハットについて紹介します。

ヒヤリハット報告書と事故報告書の違いは?

ヒヤリハット報告書は「事故には至らなかったが危険があった出来事」を記録するものです。

一方で事故報告書は「実際に園児がケガや体調不良などの被害を受けた場合」に提出する正式な記録です。

どんな事例をヒヤリハットとして報告すべきですか?

ケガや事故には至らなかったものの、「一歩間違えば危険だった」と考えられる事例はすべて報告対象です。

例えば遊具から落ちそうになった、食べ物を喉に詰まらせかけた、散歩中に道路へ出そうになったなどが該当します。

保護者への共有はどうすべき?

ヒヤリハットは事故ではないため全件を詳細に伝える必要はありません。

ただし再発防止策を園で講じる場合や、保護者の協力が必要なケースは適切に説明します。

共有の仕方は「園内での記録と必要に応じた口頭や文書」でバランスを取るのが望ましいです。

まとめ ヒヤリハット対策で園の安全を強化しよう

ヒヤリハットはどの保育園でも起こり得ます。

そのため、発生したときは、園内で共有し、事故につながらないようにするのが重要です。

このページでは、ヒヤリハットの定義や事例、再発防止の仕組みを紹介しました。

ヒヤリハットは園内で共有するのはもちろん、セキュリティ機器に頼るのもおすすめの手段です。

その中でも防犯カメラは、映像記録や遠隔監視、AI人検知機能など、保育園のヒヤリハットに役立つ機能があります。

弊社トリニティーは、保育園への防犯カメラ導入実績が豊富にあるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

防犯カメラだけでなく、防犯フィルムや入退室管理システムなどを使い、総合的な防犯対策が可能です。

初期費用を抑えられる「レンタルプラン」もご用意しております。ぜひ防犯カメラの導入を検討し、園の安全体制を整えてみてください。

現地調査・お見積り無料!